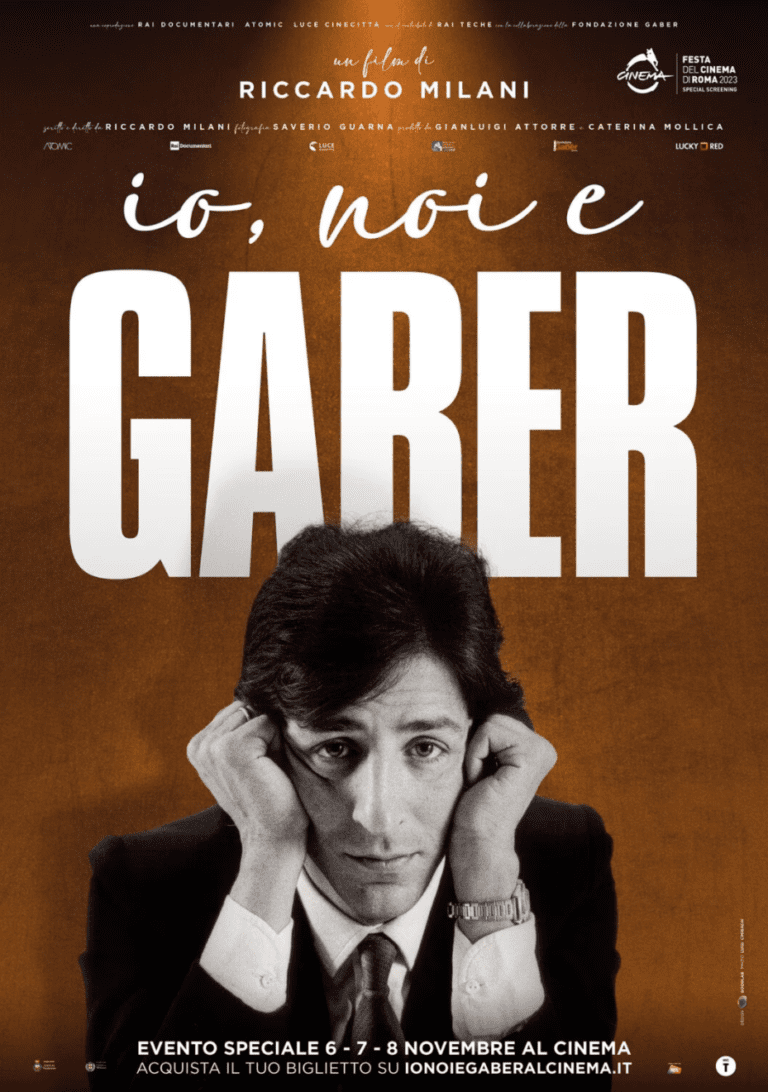

Titolo originale: Io, Noi e Gaber

Regia: Riccardo Milani

Anno: 2023

Produzione: Italia

una recensione a cura di Elena Pacca

La tenerezza di Vincenzo Mollica.

I bulbi ricolmi di trabocchevoli lacrime di Ricky Gianco.

Le parole sempre giuste di Michele Serra.

Gli occhi di ragazzo di Gianni Morandi.

I silenzi carichi di pensieri di Gino e Michele.

Il cuore indomito di Mario Capanna.

La trasparente emotività di Claudio Bisio.

E sullo schermo a bucare il tempo, la luce di Mina, una visione iridescente nel bianconero catodico.

Giorgio Gaber è restituito dalle testimonianze e gli aneddoti di molti. Ma, soprattutto, da sé stesso. Dal suo restare in scena e reggere il tempo tanto da farci rimpiangere così tanto e così profondamente il fatto che ci abbia lasciato il peso di un’assenza che, se per taluni vorrà dire poco o nulla, per chi l’ha visto e vissuto non è solo tanto, ma è un troppo che ancora oggi è in grado di scalfirci come allora, di farci male e poi benissimo nella stessa sera, di farci sorridere, ridere, incazzare, commuoverci sino a quell’urlo liberatorio finale che aveva qualcosa di tribale, primitivo, un ruggito animale e i pugni in basso come una messa a terra del carico di energia residuale, un tramite di salvezza, ché sì ci eravamo bruciati, ma eravamo anime salve anche solo per un momento, anche nella rabbia, vivi così tanto da sentire le parole scorrerti in vena senza però dissanguarti, come chi (se si è di Torino), usciva dal Teatro Alfieri, nella notte scura di Piazza Solferino, in uno stato di iperventilazione adrenalinica.

Riccardo Milani dà un senso a quel titolo tirandoci dentro, ognuno con il proprio io e Gaber autonomo, personale, ma anche condiviso che genera l’applauso finale in sala tributato a questo prolungamento di teatro canzone che attraverso il cinema si perpetua grazie al numeroso materiale d’archivio messo a disposizione dalla Fondazione Gaber, dalle Teche Rai che ci regalano momenti di altissima televisione (e no, non è un appellativo abusato, ma onesta realtà, anche per chi quella televisione non l’ha vista, ma oggi la guarda come una cosa aliena, dove in anni di presunto oscurantismo era possibile vedere cose che voi umani etc., etc. senza varcare le porte di Tannhäuser ma, semplicemente, sintonizzandosi sul canale nazionale).

Gaber non è mai stato come tu mi vuoi, è stato il pensiero che non pensavi di avere, l’epifania continua di un sentimento che sorprende e tocca tasti che manco sapevi dolenti. Quando ribadisce sul finale che la sua generazione ha perso è un altro grido, sommesso, ma non per questo meno spietato, di un suo straniamento lucido di fronte a un tempo e un genere umano che stentava ormai a riconoscere, a definire, così come il pubblico, affetto quasi da una mutazione genetica avvenuta nel corso degli anni.

Al netto di alcune presenze che poco aggiungono al contesto (ma col sollievo di qualche assenza) e di una certa qual impassibilità o forse distacco per non soccombere della figlia Dalia, di un’Ombretta Colli profilata e silente, Milani non spinge sul tasto della facile commozione, si affida alle immagini, alle parole e alle note, troncando subitaneamente senza lasciare il tempo di affezionarci troppo, in un excursus cronologico che ci dice quanto formidabili fossero davvero quegli anni, quanto Milano, borghese e popolare, abbia dato in termini di merito e quanto Giorgio Gaber l’abbia attraversata, capace dell’urlo e del sottovoce, un’anima smezzata con quel Sandro Luporini (di cui imparammo il nome dai libretti di scena degli spettacoli) di cui Milani ben registra la composta enorme nostalgia di un qualcosa finito per sempre e per sempre, paradossalmente, vivissimo.